いまや当たり前になりつつある、編み物に関わる男性にスポットを当てた過去毛糸だまの人気特集をピックアップ!

「2017年毛糸だま秋号」より

今回の編み物男子・渡辺晋哉さんは、自由学園出身。聞けば、自由学園では12歳から寮生活で、毎朝5時半起床なのだそう。じ、自由じゃない…!?すると渡辺さん、笑顔でこう言いました。

「自由学園の自由は、個人の自己実現の自由じゃないんですよ。社会を皆で良くするために、規律を押し付けられるのではなく、規律の意味を理解して動ける人になるんです」。

さて、自由学園の自由とは、どういうことなのでしょう。

快くインタビューに応じてくれた渡辺さん。着用の蝶ネクタイもお手製

快くインタビューに応じてくれた渡辺さん。着用の蝶ネクタイもお手製

渡辺さんと編み物との出合いは6歳の時。

「母から鎖編みを習って、何かを作るというよりも、遊びで編んだりほどいたりしていました」

楽しみながら手が憶えていったというから、理想的な始まり方です。どうやら幼い頃から、手仕事に興味や関心が向いていたよう。

「寮に入って最初の1年は洗濯も手洗いなので、服の形や縫製がどうなっているか、自然と覚えるわけです。寮の中では、ボタン付けやズボンの裾上げをよく頼まれていました(笑)」

自分で考えて、服のルールを知る。先の規律の話を思い出しますが、その精神は渡辺さんの編み図を使わない編み方にも表れています。

「正式なやり方ではないと思うのですが、編み図は他の人が考えたことを再現するためのものだから。自分のものなら、着ながら編みますし、誰かのセーターなら、その人にぴったりのサイズのセーターを預かって参考にします」

待ち時間などを利用して編む。淀みなく手が動く

待ち時間などを利用して編む。淀みなく手が動く

現在、編み続けているのがフェアアイル。出合いは、作家・佐藤ちひろさんの展示会でした。

「編み方が段階を追ってわかるような展示で、この編み方はすごく面白い!と惹かれました」

それはスティークという伝統技法。前身頃と後ろ身頃は別々に編んで合わせるのが一般的ですが、スティークは輪の状態で前後続けて編んだものを最後に切り開いて処理します。

「ずっと表の模様を見ながら編めるし、理にかなっていて合理的。先人の知恵だと思いました」

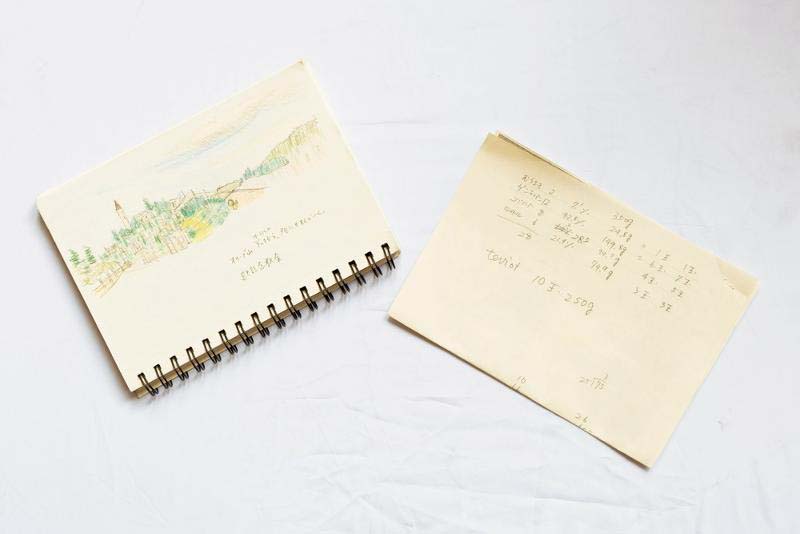

デザインするときはイメージ・スケッチと糸の分量を計算するメモのみ。あとはフェアアイルの「型」を使い自由自在に編んでいく。

デザインするときはイメージ・スケッチと糸の分量を計算するメモのみ。あとはフェアアイルの「型」を使い自由自在に編んでいく。

渡辺さんのフェアアイルには、名前が付いています。この日着ていたのは "オリーブ山の坂道"。イスラエルを旅した時のスケッチの色彩が、なんとそのままセーターになっているのです。

「実はこのセーター、余り糸14色で編んでいます。限られた量の毛糸で、どんな模様ができるかを考えるのが楽しい。ものづくりは制約がある方が面白いんですよ。花も生けるのですが、花の型ってありますでしょう。最初は窮屈な縛りに思えるのだけれど、型があることで、自分にはなかった発想で物が作れるようになる。型があるから自由になれるのだと思います」

配色糸の分量を計算するためのメモ。これで余り毛糸も有効活用できる

配色糸の分量を計算するためのメモ。これで余り毛糸も有効活用できる

伝統技法のスティークと同じように、長い歳月の中で受け継がれた型は、最も理にかなった研ぎ澄まされた形。個人の好き好きを超えた普遍的な本質が、そこにはあります。自ら考え、本質を知ることで得られる自由。自由学園の自由って、そういうことなのかもしれません。

作品の中にはリストウォーマーも。全て「洗い」をかけて仕上げてあるそう

作品の中にはリストウォーマーも。全て「洗い」をかけて仕上げてあるそう

ちなみに、前職はタイルのデザイナーだった渡辺さん。オリーブ色を基調にしたフェアアイルを指して、「同じ色が、今着ているセーターにも入っていますよ」と教えてくれました。すると、不思議。同じ色でも全然違って見えます。

「そこが面白いんです。タイルもニットも周りの色との連なりで全く違う色に見える。だから、セーターを編む時は必ず試し編みをして色を決めます。パソコンではダメなんですよ」

もちろんこのフェアアイルも何も見ずに編んだ

もちろんこのフェアアイルも何も見ずに編んだ

何においても本質を見つめ、自身でシンプルな方法に辿り着く渡辺さん。伝統や本質が置き去りにされがちな現代。今も大切に受け継がれるフランク・ロイド・ライトの建築した明日館の息吹を感じながら、さまざまな本質にゆっくりと触れ、ちょっと背筋の伸びた1日でした。

他にも声楽用に書き直した楽譜、刺繍をした羊毛フェルトのマフラー、銅版画などを見せてくれた。どれも驚きのハイクオリティ

他にも声楽用に書き直した楽譜、刺繍をした羊毛フェルトのマフラー、銅版画などを見せてくれた。どれも驚きのハイクオリティ

プロフィール

渡辺晋哉:わたなべしんや

自由学園出身。幼少より様々な手づくりに触れ、6歳より編み物を始める。2008年に作家・佐藤ちひろさんのフェアアイルニットを見て衝撃を受け、それ以降、伝統技法で編み続けている。ニッターだけでなく上野の森キリスト教会宣教主事、市井の画家、声楽家、挿花師と様々な顔を持つ。

photograph Bunsaku Nakagawa

ライター。『日本映画ナビ』『ステージナビ』をはじめ、新聞・雑誌・ウェブサイト・劇場パンフレットなどで、映画・演劇に関するエッセイやインタビューを執筆。ミサワホームのウェブサイトにて「映画の中の家」、高校生に向けたサイトMammo tvにて「映画のある生活」の他数誌にて映画コラム連載中。

ポスト

ポスト