目次

レースのショール

結界

レースのショール

そっけなく晴れ渡った翌朝、イブラヒム君はドゴン族の出であるという、小柄な少年を宿に伴ってきた。種族の言語が多いこの国の共通語であるフランス語こそ話さないけれど、勘が良くて賢い、頼もしい少年である。

どうやらわたくしは、彼のロバが引く馬車に乗ってバンディアガラに行くらしい。

「ロバに積むのは荷物だけでいいわよ。20㎞ならば歩けそうだし」と言ってみたが、軽く一笑に付されてしまう。

確かにそうだ。汗もかかず、不快でもないが、気温は42度くらい。1時間外にいるだけで、意識は朦朧として日陰で横になりたくなる酷暑である。

ここは確かに、目のくりくりした、半ズボン姿のカピタンの言うとおりにするのがいいだろう。

レースのショール 井上輝美

レースのショール 井上輝美

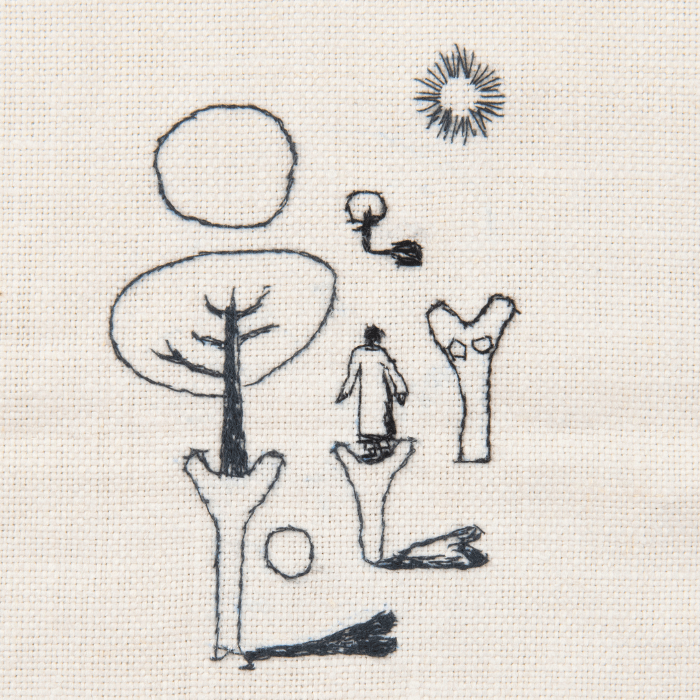

結界

猛烈な日差しを遮るために、ロバの荷台で姫君のように白いレースのショールを翳すわたくしの様子が可笑しいと、バンカスのみんなに大ウケの愉快な出発となった。

ドゴンの習慣を知る少年を手配したお手柄のイブラヒム君は、ロバの手綱を引く彼とともに徒歩である。ゆるい傾斜の土山をまわりに控え影もなく、白っぽい灌木の点在する肌色の原野をいく。

途中景色を楽しんだ記憶もなく、実感のない、エア・ポケットに入ったような奇妙な感覚だったが、すでに暑さにあたっていたのだろうか。

それともそれは、ドゴンの精霊たちの、結界を通過する儀式だったのかもしれない。

結界 井上輝美

結界 井上輝美

ライタープロフィール / 井上輝美

手芸、お料理本のスタイリスト。『毛糸だま』誌も担当中。趣味は、旅、音楽、手仕事。

ライタープロフィール / 井上輝美

手芸、お料理本のスタイリスト。『毛糸だま』誌も担当中。趣味は、旅、音楽、手仕事。

ポスト

ポスト