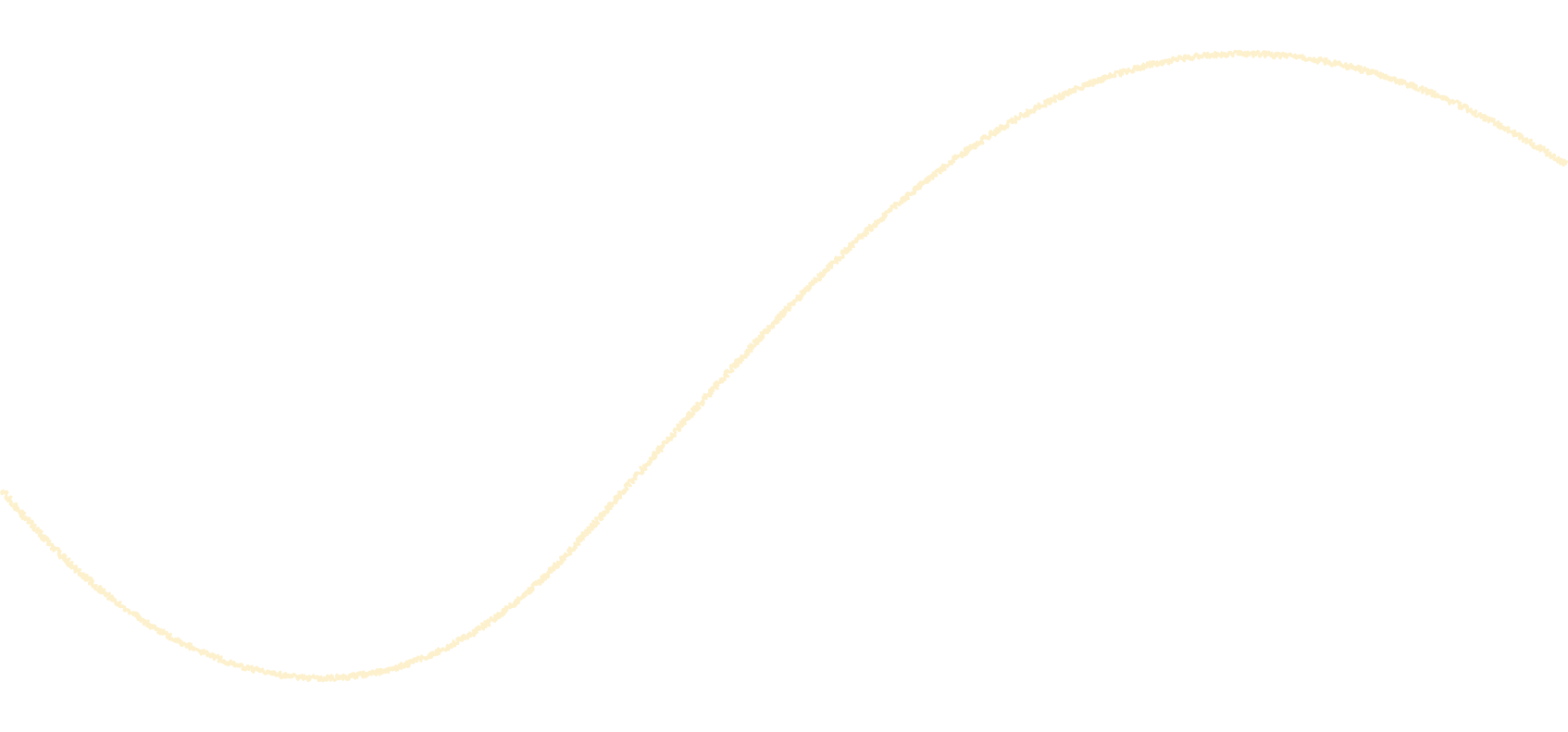

マダム・ジャポン

バンデイアガラからバンカスに戻ると、宿のよしず張りのバーには、三人の音楽家たちがわたくしの帰りを待ち受けていた。なぜかしら。

ガイドの少年イブラヒム君のせいか、我々の周りにはとかく若者たちが集まってくる。

最初バンカスに到着したときも、宿に働く少年たちは『マダム・ジャポン』という即興の歌をつくっては、一弦のゴーニーという楽器を演奏し、にぎやかに歓迎してくれたのだ。夜は大樹の下で、旅のバラフォン奏者兄弟のライブもあった。

バンブーの笛

バーには、とても身なりの良い民族衣装の男性が一人、いつも静かに憩っていたのだが、実はその人が今夜の楽師たちを招いてくださったのであった。

宿の主人よりは、かなり若輩に見える高校教師だというその方は、この土地固有の音楽を是非とも聴いてほしいのですと、生真面目に説明をなされた。流石に先生らしい道理で思いもよらず、本当にありがたいことである。

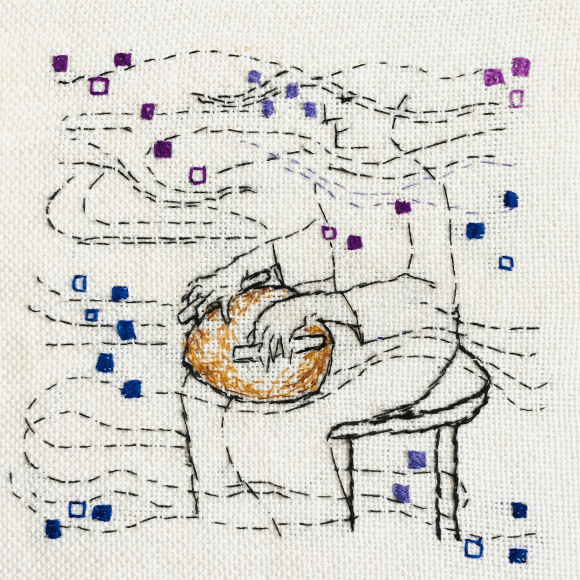

かくして深い深い漆黒の、美しい闇を背負った宿の中庭にて、小さなレコーダーを囲んだ静かな演奏会が始まった。

中心はカラバスという丸い瓢箪を半割にした打楽器で、ボウル状のものを臥せて膝に乗せ、2本のステイックで演奏する。そこに立て笛とゴーニーが加わっていく。他の地域との音楽の違いは、わたくしには分からないけれど、同席した若者たちが踊りだすような音楽ではなかった。

演奏がのって来ても静けさを保ち、闇の中に滑り込んでいくような、洗練された音だったと記憶する。時々ビールを差入れたりしながら、闇に細い糸で刺繍をするように演奏会は続いていった。

演奏後、笛の男性奏者から、「日本にも竹の笛があるでしょう」と言われてびっくりする。どうやら尺八のことを言っているらしい。自然と同化していくような演奏法に共感があるようで、彼らのアンテナはいつもこのように感度良好である。

わたくしのレコーダーのイヤホンでマイケル・ジャクソンを聴き、「あ、ニューヨーク」と、つぶやきながら肩をウエイブさせて、軽くブレイクダンスを踊る子供も居たのである。テレビも電気すらも無い地域なのに。

人とは元来はこのように、情報をキャッチする豊かな感覚を持っているかもしれない。

ライタープロフィール / 井上輝美

手芸、お料理本のスタイリスト。『毛糸だま』誌も担当中。趣味は、旅、音楽、手仕事。

ライタープロフィール / 井上輝美

手芸、お料理本のスタイリスト。『毛糸だま』誌も担当中。趣味は、旅、音楽、手仕事。

ポスト

ポスト