山脈の向こう

数日後の朝、「天候が安定したので出航する」と、空港の管制塔より知らせが届く。

わたくし達と同じく、ミセス・デイヴィス・ホテルで気流待ちをしていた日本のK2登山隊も、たくさんの段ボール箱と共に出発だ。

『煙草』と書かれた箱も幾箱か積まれていたのは意外だったけれど、もちろん愛煙家のアルピニストだって居られるはずだし、長期戦を想定してのことかもしれない。

後のニュースによると、この時のアタックは大成功だったそうで、イタリア隊に続き、世界で二番目の快挙!

8611メートルの高峰、K2初登頂、おめでとうございます!

軽旅行装備のわたくし達も前後して、タクシーでイスラマバード空港へと向かった。

売店のスパイシーなチャイとサモサ(ポテトや肉などを小麦粉生地で包み揚げにしたもの)のスナックでひと心地の後、出国手続きももどかしく、そそくさとアフガニスタンの首都、カブール行きの中型機に乗り込む。標高3500メートル級のスレイマン山脈に、くっきりとプロペラ機の影を落としながら、切れるように澄み渡った青空の元、窓下の景色といえば、幾重にも連なった赤っぽい砂色の岩山ばかりだ。

その森林限界を越えた、はるか険しい岩山の奥深くにさえ、ぽつんと一軒の家があり、人の命の印を見ることがあった。 息を呑んだ。いったいどうやって暮らしが立つのだろう。

静かなその日の午後、遠くを山々に囲まれた、簡素なカブール空港に到着する。ほとんど人もいない。箒を持った中年男性が、カウンター越しにエアラインの人と話をしている。 はっとした。その人は子どものように純粋な様子でそこにいたのだ。

人がこのようにいられるなんて、いや、俗という事物から遥か隔たった、ここはそういう人の暮らす国であるらしかった。

感慨深かった。

日干しレンガの塀、同じく土色の家々が点在する郊外をタクシーで走り抜け、カブール市内にはいると、さすがに街らしい活気がいきいきと漂いはじめる。

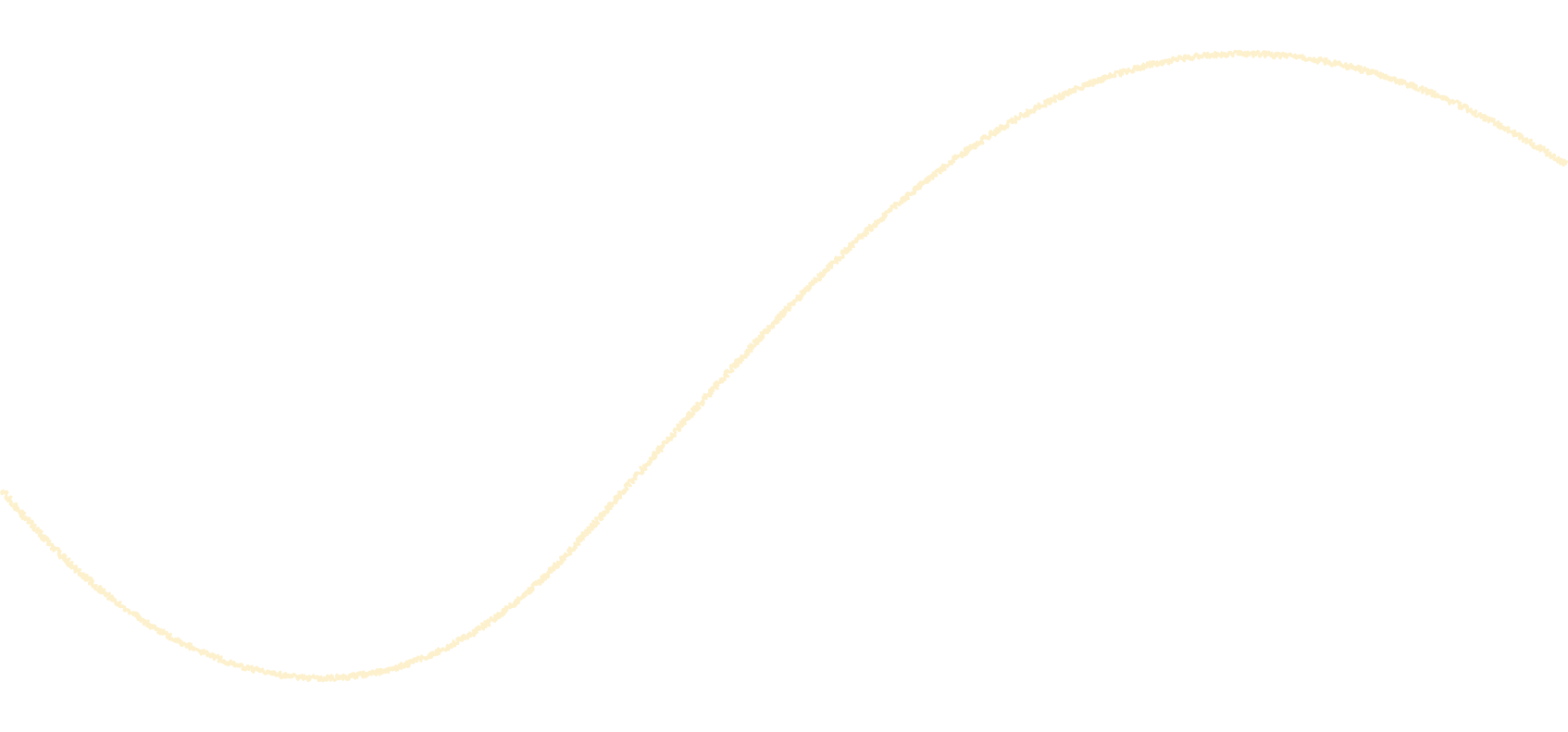

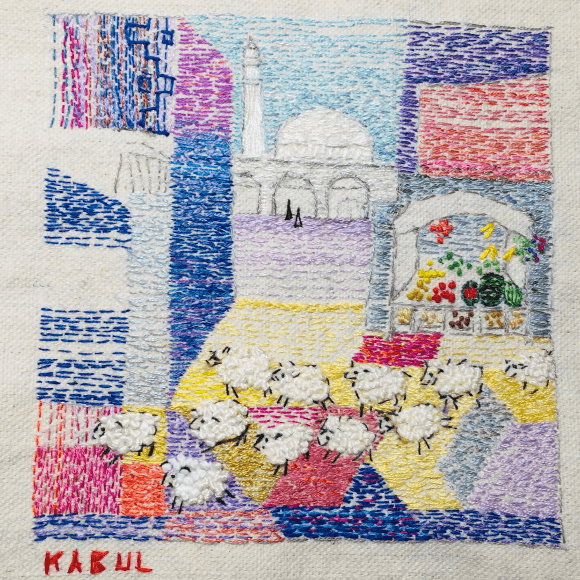

白いモスクのミナレット、輝くドーム屋根。読めない文字の看板、ビルの狭間の露店。ロバの引く荷車は、そのままリンゴ売りの商店らしい。彫りの深い、土っぽく立派な風貌の男性たち。色とりどりのターバン。我々に似たモンゴロイドの人々、子どもたち。

僅かに見かける、全身をすっぽりと覆うチャドルという衣裳で、影のように歩く女性たち。コラーンの朗誦が聴こえる。羊の群れが街をよぎる。水売りの人。

幾つかの近代的ホテルの前を素通りし、到着したのは遊牧民のテント、パオを模した『ダルワズ』という牧歌的な宿だった。可愛らしいドーム型の個室がポコポコと中庭を取り囲み、お伽話のように10棟ばかり居並んでいる。

ライタープロフィール / 井上輝美

手芸、お料理本のスタイリスト。『毛糸だま』誌も担当中。趣味は、旅、音楽、手仕事。

ライタープロフィール / 井上輝美

手芸、お料理本のスタイリスト。『毛糸だま』誌も担当中。趣味は、旅、音楽、手仕事。

ポスト

ポスト