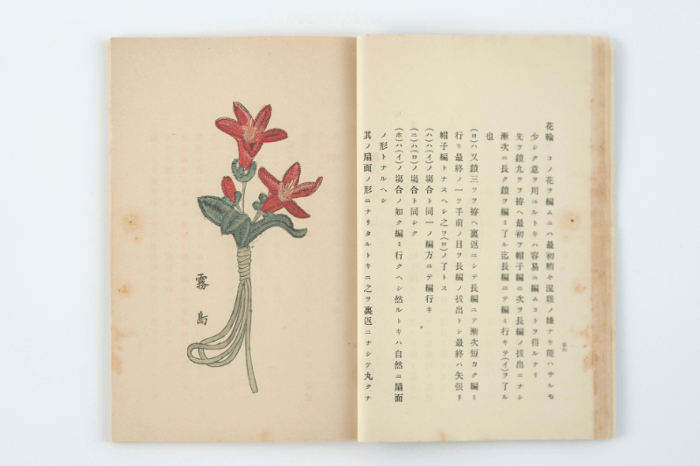

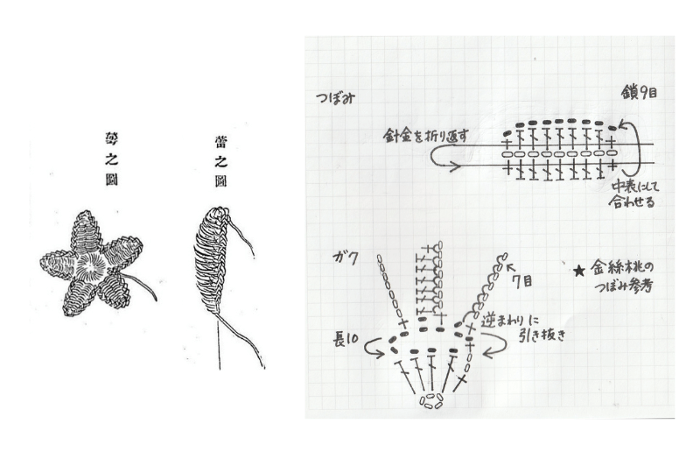

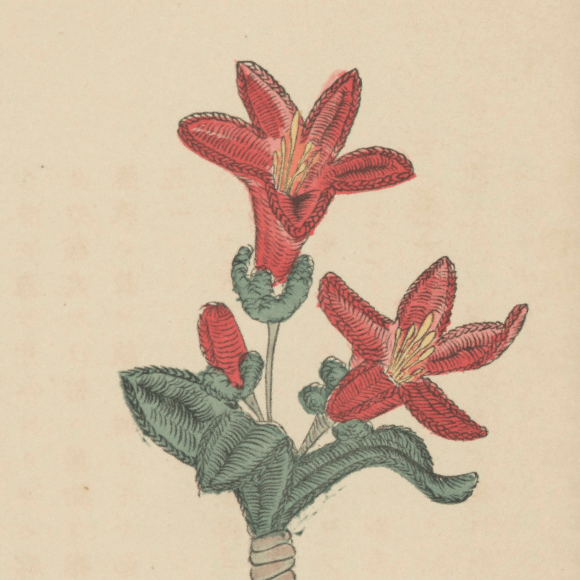

霧島(ツツジ)

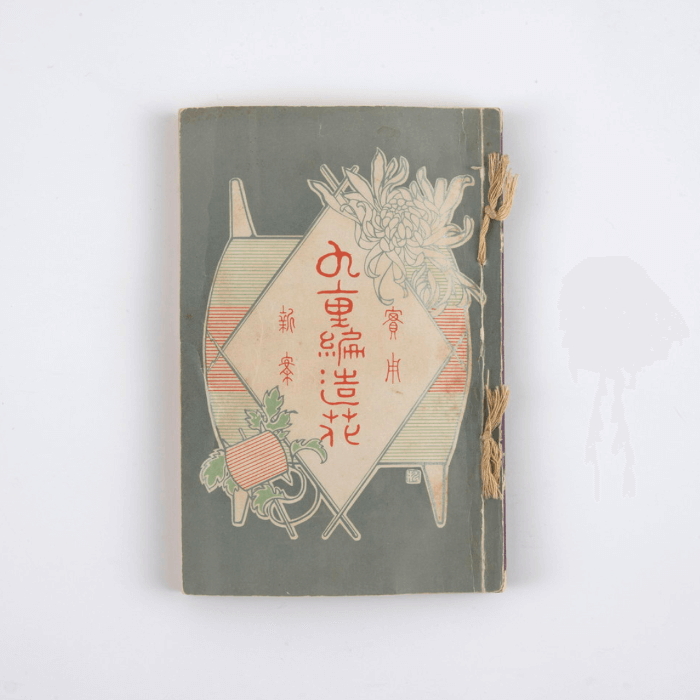

『九重編造花法 松の巻』寺西緑子著 明治40年

近代日本の手芸を研究している北川ケイと申します。

ここでは明治期、ハイカラさんの間で流行した編造花を再現するとともに、作り方のポイントを紹介していきます。

今回は私の所蔵する明治40年発行、寺西緑子著『九重編造花法 松の巻』に掲載されている霧島(ツツジ)について。

四月も半ばすぎると、垣根のつつじが一面に咲き始めます。子供のころ、花弁の元の蜜を吸って喜んでいたのを思い出します。紫、ピンク、白とあるつつじの中でも、特に赤い花は、ハッと目を引きます。 初夏の爽やかさと共に元気が出そうな気がします。

ハイカラさん達も赤い花を縁起が良く、元気の出る花として貴重に思ったのではないでしょうか。ラッパ型の花の形も面白く、編み造花にするべく工夫が一杯の一輪です。

【材料と道具】白絹レース糸・レース鈎針4~6号・針金#26・水彩絵の具・膠・大和のり・絹穴糸・フラワーチューブ・ペップ。

【編み方】

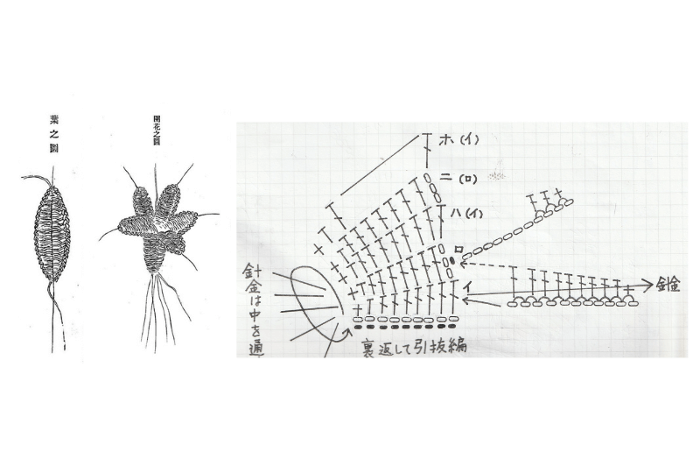

葉:鎖13目作り目◇端を帽子編み(細編み)◇足が長すぎない程度の長編みにする◇図のように中膨れになるように編む◇鎖3目◇逆目(裏山)を取って最終の帽子編みに帽子編みで止める◇針金をい入れる◇反対側を同じように編む◇最終の目を帽子編み◇捨て目(引き抜き編み)◇3枚。

花弁:(イ)鎖9目作り目◇帽子編み◇長編みの抜出し(中長編みのこと)◇長編みを次第に長くする◇鎖目最後まで編む。(ロ)◇鎖3目(立ち目)◇裏返しにして、長編み◇次第に短くする◇最後の一目手前を長編みの抜出し◇最後は帽子編み、(ハ)は(イ)と同様(ニ)は(ロ)と同様(ホ)は(イ)と同様にする。扇形になったものを、裏返しにして丸くなるように抜出しですべての目を編みつなげる。糸を切って裏返す。ハチの巣のような形になる。

◇(イ)の長編みの中央に糸をつけ、鎖111目作り目◇尻の中央より針金を通す◇その針金を中心として逆目(裏山)を取る◇初め一つを帽子編み◇、それより少々長き長編みで11目の鎖を編む◇蜂の巣の入り口になる。(ロ)の長編みの中央に抜出にて止める◇止めたところより鎖11目作る◇同様に編む◇次に二弁三弁を編みつける◇五弁になったら1輪の完成◇2輪作る。

蕾:鎖9目作り目◇帽子編み◇長編みで最終の一目手前まで編む◇最終の目は帽子編み◇その所に針金を入れる◇片側に移り、前同様に最終まで編む◇前の針金を曲げ◇また一方片側に移り、端一つを帽子編み◇長編みにて最終まで編む◇最終は帽子編み◇編み始めの一方を、抜出にて全部をとじ合わせる。

萼:鎖5目作り目◇輪にする◇鎖2目◇長編み110目入れる◇輪にする◇前の2目鎖の上部の目に帽子編みにて止める◇それを裏返しにする◇目ごとに引出し(引き抜き編み)一巡する◇表返しにする◇鎖7目を編み下り◇次の目に逆目を取り◇帽子編みを2目◇長編みにて下まで編み下る◇次の目に抜出しにて止める◇また次の目に帽子編み◇さらに鎖7目作る◇周囲に五つ編みつける◇最終は捨て目にて止める◇3個。

【染め方】

葉、萼:庚申薔薇の場合と同様

花:「スカーレット」に「マゲンタ」の二種を混合した染汁にする。

【組み立て方】

◇匀(花芯・ペップ)5本を針金に添える◇巻き糸にて巻いて◇開花の中央に抜き通す◇匂のところを程よく余す◇巻き糸にて巻いて止める◇これを萼の中央に抜き通す◇一寸位(約3cm)巻き糸にて巻き下る◇堅く止める。

◇蕾は匂はなしにする◇開花の場合と同様◇巻き糸にて巻き下り◇図のごとく配添する◇これに三葉を附添する。

『九重編造花法 松の巻』寺西緑子著(明治40年)

『九重編造花法 松の巻』寺西緑子著(明治40年)

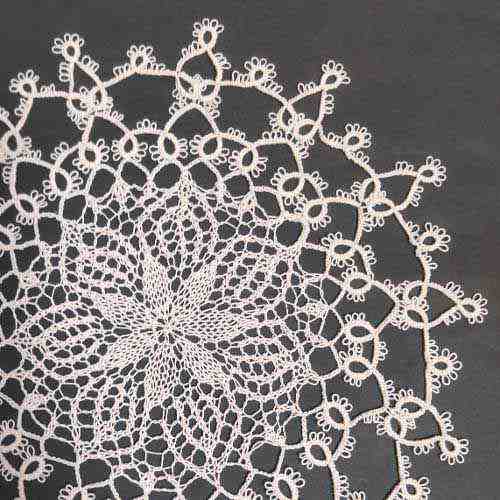

日本近代西洋技藝史研究家。日本近代の手芸人の技術力と情熱に魅了され、研究している。(公財)日本手芸普及協会レース編み師範。(一社)彩レース資料室代表。彩レース資料室を神奈川県湯河原で運営中。 『美術九重編造花』スクール開講中。ヴォーグ学園東京校「ハイカラさんの手芸へタイムスリップ!」、読売カルチャー恵比寿、ユザワヤ芸術学院:浦和校、津田沼校

http://blog.livedoor.jp/keikeidaredemo/

ポスト

ポスト