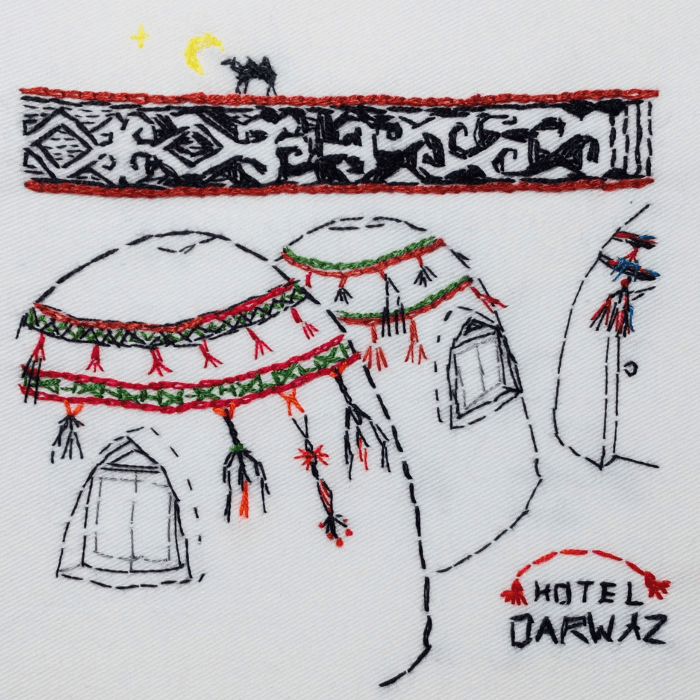

ダルワズ・ホテル

白く円やかなアウトラインに心も和むパオ型のホテル。

一つ一つのパオにはフリンジ付きのエキゾチックな織帯が二段に巡らせてあり、魅力的である。

そばに行ってよく見ると、美しい幾何学模様の細帯は緻密な上にガッシリと仕上がっており、はなはだ頼もしい。日本の絹や麻、木綿などの、たおやかな打紐とは異なって、毛織り物の力強さだ。

かつて『遊牧民の織物展』で見た、天幕のための幅30センチ×5メートルと大幅の、頑丈そうな模様織り帯のことを思い出す。風からも雪や砂からも、しっかりとテントを守ってくれることだろう。

ダルワズ・ホテルの飾り帯はむしろ、家族同様のラクダや馬の鞍を固定する、豪華な帯や胸飾りと似ているけれど。天日に晒された手織りのエクステリアとは、ほとんど雨の降らない地域ならではの華やかさである。

客室内には、実際のパオと同じように天窓があけられており、ガラス越しの柔らかな光りが、壁のタペストリーと工芸品のような小ぶりなベッドを居心地よく照らしていた。

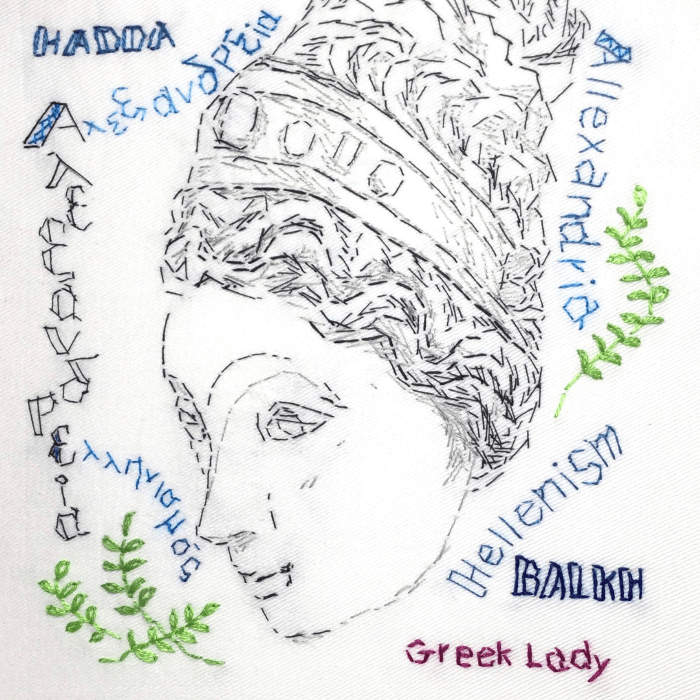

アブドル・ハッタ

大音響で聴こえてくるコラーンの朗誦に驚いて目覚めた翌朝、友人の旧友、アブドルおじさんが、中学生の息子さんを連れてホテルを訪れてくる。

小柄で日本人にも似た面立ちの、ユーモアのある親しみやすい人だ。 少し英語を話し、珍しく背広の上着を着ている。微笑みながらマジシャンのように、内ポケットの辺りを開いて見せてくれると、『鈴木』と名前が刺繍されており、「日本のものは上質だ」と、ちょっと自慢気である。経済援助で古着なども届くのだそうで、街には専門の市場もあるらしい。

お父さん譲りの、睫毛がいっぱいの大きな瞳。おとなしやかな息子さんは、日本の中学生に比べると頼りなく見えるほどに幼く、透明感ただよう風情。会話の勘も良く、学校の成績も優秀らしいのだけど、なぜこのように綺麗に澄みきっているのかしら?

一つには、情報過多が人を濁らせるのかも知れない?と、懸命に考えてはみるけれど、なぜでしょう? 空気の清浄さに比例する?

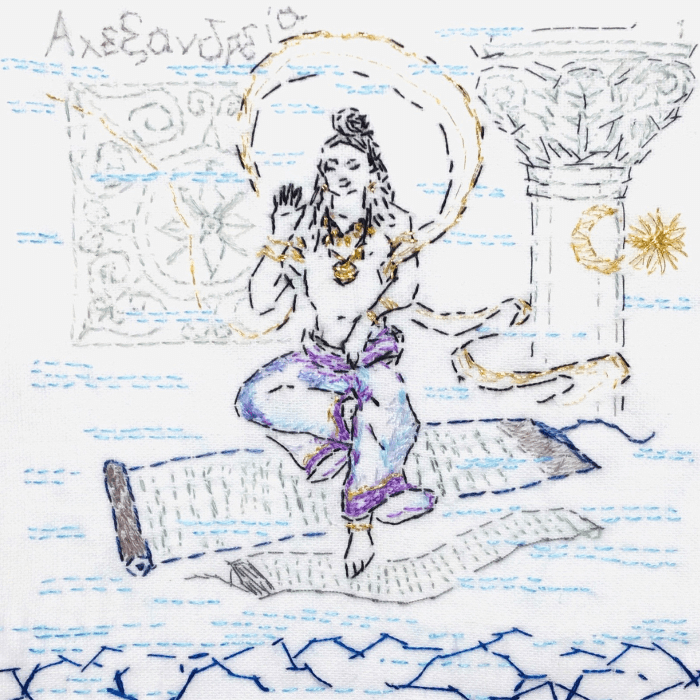

さて今回は、このアブドルおじさんを道案内に、ヒンドゥークシュ山脈を突っ切り、アレキサンダー大王ゆかりの地、古都バルフを目指して数日うちに発つ予定。

磨崖に彫り込まれた二つの大仏さまで有名なバーミヤンや、肌合いの柔らかなフォンドキスタンの塑像仏も北路上で生まれたのだそうで、いよいよ心の踊る思いである。

『西遊記』のルーツである『大唐西域記』を記した実在の人、玄奘三蔵が、唐からアフガニスタンを経由し、インドへと取経の旅をしたルートとも重なっているという。

とはいえ、漠然とした『旅への憧れ』しか持ち合わせていないわたくしは、現地の事情も状況も何も知らず、「車とドライバーを雇うのは贅沢だ」とか文句を言っていたのだから、全くもって困った『冒険のおのぼりさん』だったのである。

ライタープロフィール / 井上輝美

手芸、お料理本のスタイリスト。『毛糸だま』誌も担当中。趣味は、旅、音楽、手仕事。

ライタープロフィール / 井上輝美

手芸、お料理本のスタイリスト。『毛糸だま』誌も担当中。趣味は、旅、音楽、手仕事。

ポスト

ポスト